Verschattungsresistenz

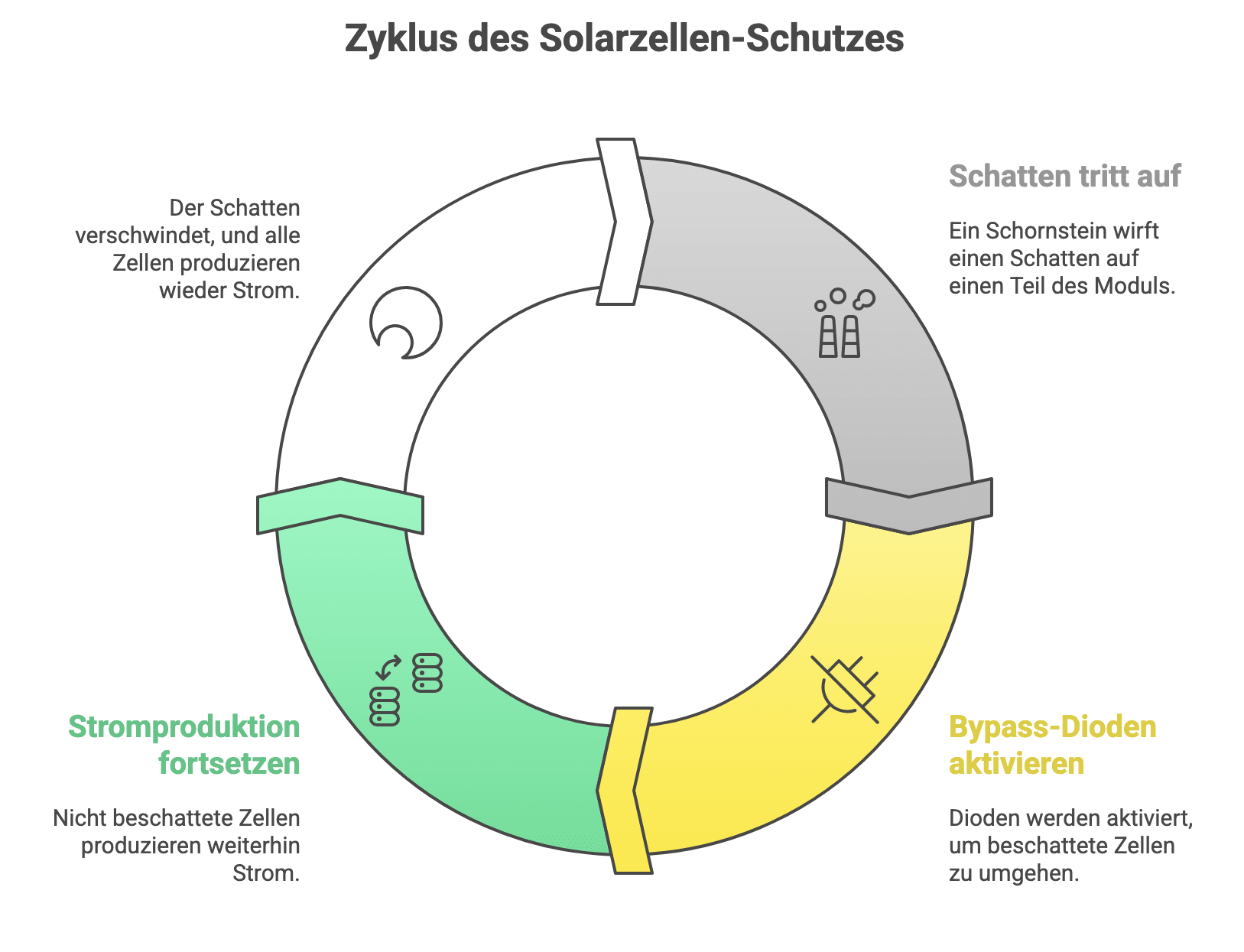

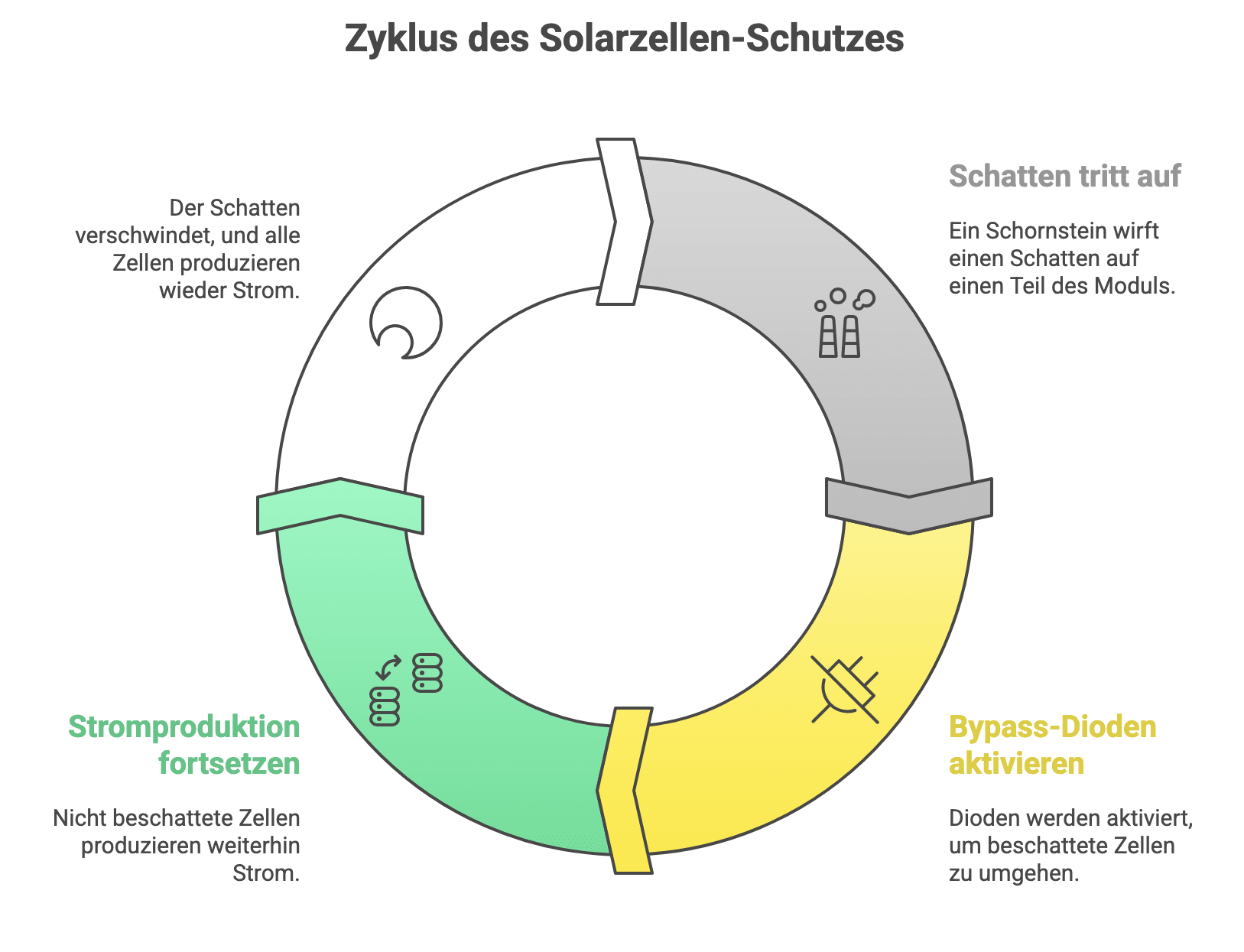

Bei den Strings aus Solarmodulen gilt: Das schwächste Glied bestimmt die Leistung des gesamten Moduls. Wenn eine einzige Zelle verschattet wird, kann das die Stromproduktion des kompletten Moduls drastisch reduzieren.

Moderne Solarmodule verfügen deshalb über sogenannte Bypass-Dioden. Das sind kleine elektronische Schalter, die bei Verschattung automatisch eine Umleitung für den Strom schaffen. Die verschatteten Zellbereiche werden damit automatisch überbrückt. Der Strom fließt um die blockierten Stellen herum, und nur der tatsächlich verschattete Bereich fällt aus.

Ein Solarmodul hat normalerweise 3 Bypass-Dioden, die jeweils bis zu 20 Solarzellen schützen. Verschattet ein Schornstein nur ein Drittel des Moduls, produzieren die anderen zwei Drittel weiterhin normal Strom.

Auslegungsziele

Bei der Photovoltaik-Planung stehen Sie vor der großen Frage: Soll Ihre Anlage für maximalen Eigenverbrauch oder für die Netzeinspeisung ausgelegt werden?

- Beim Eigenverbrauch nutzen Sie den selbst produzierten Solarstrom direkt in Ihrem Haushalt. Jede Kilowattstunde, die Sie nicht vom Energieversorger kaufen müssen, spart Geld.

- Überschüssiger Solarstrom wird ins öffentliche Netz eingespeist und mit der gesetzlich garantierten Einspeisevergütung vergütet.

|

Hinweis!

Die Einspeisevergütung liegt 2025 bei einer Anlage bis 10 kW und mit Teileinspeisung bei 7,94 Cent pro kWh – deutlich weniger als die Stromkosten beim Energieversorger.

Daher empfehlen wir, möglichst viel erzeugten Solarstrom selbst zu verbrauchen. So amortisieren Sie die Anlage am schnellsten und erwirtschaften den höchsten Gewinn.

|

- In dieser Formel steht P (Solarstrom) für die vom Modul erzeugte elektrische Leistung am Maximum Power Point, gemessen in Watt.

- P (Sonnenenergie) bezeichnet die eingestrahlte Sonnenenergie, die bei den Standardbedingungen 1.000 W/m² beträgt, multipliziert mit der Modulfläche.

Warum ist ein hoher Eigenverbrauch heute wichtiger als Einspeisung?

Die Wirtschaftlichkeit von Photovoltaik-Anlagen hat sich fundamental gewandelt. Früher stand die maximale Stromproduktion für die Einspeisung im Fokus. Heute zahlt sich der Eigenverbrauch deutlich mehr aus.

Der entscheidende Preisunterschied:

Jede selbst verbrauchte Kilowattstunde bringt etwa 30 Cent mehr als die Einspeisung ins Netz. Bei aktuellen Strompreisen von knapp 40 Cent/kWh und einer Einspeisevergütung von 7,94 Cent/kWh liegt die Ersparnis auf der Hand.

Stromspeicher für einen höheren Eigenverbrauch

Ein Batteriespeicher für die PV-Anlage speichert überschüssigen Solarstrom tagsüber und gibt ihn dann wieder ab, wenn er auch wirklich benötigt wird.

- Dadurch steigt Ihre Eigenverbrauchsquote von typisch 25–35 % auf 60–80 %.

- Statt mittags überschüssigen Strom für 8 Cent einzuspeisen, nutzen Sie ihn abends selbst und sparen 40 Cent pro kWh.

Bei der Planung des Speichers sollten Sie primär auf die Dimensionierung achten. Als Faustregel gilt: 1 kWh Speicher pro 1.000 kWh Jahresverbrauch.

Wie läuft die Photovoltaik-Planung ab?

Bei der Planung Ihres Solardachs sollte zunächst der Standort, das Dach und die Art der Anlage selbst betrachtet werden.

Standort analysieren

Zum ersten Schritt gehört eine genaue Analyse Ihrer örtlichen Gegebenheiten.

- Dachcheck: Tragfähigkeit, Alter der Eindeckung und verfügbare Fläche prüfen

- Verschattung: Schornsteine, Antennen, Bäume oder Nachbargebäude dokumentieren

- Ausrichtung: Südausrichtung ideal, aber auch Ost-West-Dächer wirtschaftlich

Bei Dächern, die älter sind als 15 Jahre, sollten Sie eine Sanierung vor der PV-Installation einplanen.

Art der Anlage und Module auswählen

Die technische Auslegung bestimmt den Ertrag und die Wirtschaftlichkeit Ihrer PV-Anlage.

- Anlagengröße: 1 kWp pro 1.000 kWh Jahresverbrauch als Richtwert

- Modulwahl: Polykristallin günstiger, monokristallin effizienter bei wenig Platz

- Speicher mitplanen: Frühe Entscheidung spart Kosten und optimiert die Auslegung

Sie sollten außerdem künftige Pläne für große Stromverbraucher wie eine Wärmepumpe oder ein Elektroauto berücksichtigen.

Förderungen einbeziehen

Nutzen Sie alle verfügbaren Förderungen zur Kostenreduzierung.

- KfW-Kredite: Zinsgünstige Finanzierung vor Auftragsvergabe beantragen

- Regionale Programme: Städte und Gemeinden bieten oft zusätzliche Zuschüsse

- Steuervorteile: Anlagen bis 30 kWp, die nach dem 31. Dezember angeschafft oder in Betrieb genommen wurden, sind nun steuerfrei

Wichtiger Hinweis: Viele Förderungen müssen vor Baubeginn beantragt werden. Klären Sie daher alle Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten vor der Beauftragung.